「仕事ができない上司」に振り回されて、ストレスを感じる毎日を送っていませんか?

上司の指示が曖昧…

責任を押し付けられる…

部下の意見を全く聞いてくれない…

——そんな上司に対する不満は、多くの職場で共通の悩みです。

この記事では、「仕事ができない上司」の特徴を明らかにし、その原因を分析したうえで、部下として取るべき対処法を具体的に解説します。

また、現状がどうしても改善しない場合に備え、キャリアを見直すための選択肢もご提案。

その他、転職エージェントの活用方法やおすすめも紹介しますので、職場での悩みを解消し、より良い未来を手に入れるためのヒントを見つけてください。

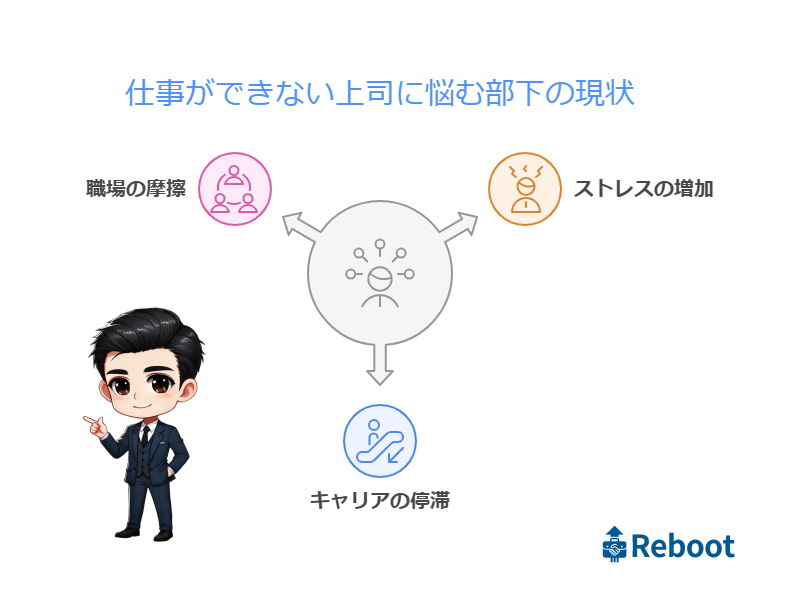

仕事ができない上司に悩む部下の現状

部下が「仕事ができない上司」に悩む背景には、複数の要因が絡み合っています。

上司の行動や職場環境が、部下の日常やキャリアにどのような影響を与えるのかを具体的に見ていきます。

- なぜ「仕事ができない上司」に悩む人が多いのか?

- 部下が感じるストレスとその影響

- 具体例で考える「仕事ができない上司」の影響

「上司に悩む日々」そのストレスの原因と解決法を考えてみましょう。

なぜ「仕事ができない上司」に悩む人が多いのか?

「仕事ができない上司」と感じる背景には、次のような理由が挙げられます。

「なぜ悩むのか?」その理由を知り、解決への第一歩を踏み出しましょう。

1. 指示が曖昧で業務が進めづらい

上司が具体的な指示を出せない場合、部下は次に何をすべきか分からなくなります。

この状況が繰り返されると、部下は無駄な時間や労力を費やし、ストレスを抱えるようになります。

2. 責任を取らない態度が目立つ

問題が発生した際に「部下のせいだ」と言い訳をする上司は、信頼を失いがちです。

このような態度は、職場のチームワークを崩壊させる原因にもなります。

3. マネジメントスキルの不足

チーム全体を管理する能力が欠けている上司の場合、部下同士の連携やモチベーションの維持が困難になります。

その結果、職場の雰囲気が悪化することもあります。

部下が感じるストレスとその影響

部下が「仕事ができない上司」によって感じるストレスは、仕事だけでなくプライベートにも悪影響を与える可能性があります。

影響を軽減するためのヒントを見つけましょう。

1. 精神的な負担の増加

上司とのやり取りでストレスが溜まり、気分が落ち込むことがあります。

特に、繰り返し指摘を受けたり、不必要に責められる場合は大きな負担になります。

2. パフォーマンスの低下

明確な目標や指示がないために業務の進行が滞り、成果を出しにくくなることがあります。

これにより、部下自身の評価にも影響を及ぼす可能性があります。

3. キャリアへの不安

上司の行動によって、将来的なキャリアが不安定になると感じる部下も少なくありません。

例えば、適切な指導を受けられないためにスキルアップの機会を逃すことがあります。

具体例で考える「仕事ができない上司」の影響

ケース1:曖昧な指示で業務が進まない

新しいプロジェクトを任されたAさんは、上司からの曖昧な指示に振り回されました。

「自由にやっていい」と言われたものの、具体的な目標や方向性がなく、何度もやり直しを命じられた結果、プロジェクトは予定より大幅に遅れてしまいました。

ケース2:部下に責任を押し付ける上司

Bさんの上司は、自分のミスを認めず、部下に責任を押し付けるタイプでした。

そのため、Bさんは同僚から「トラブルメーカー」と見られるようになり、職場で孤立することに。

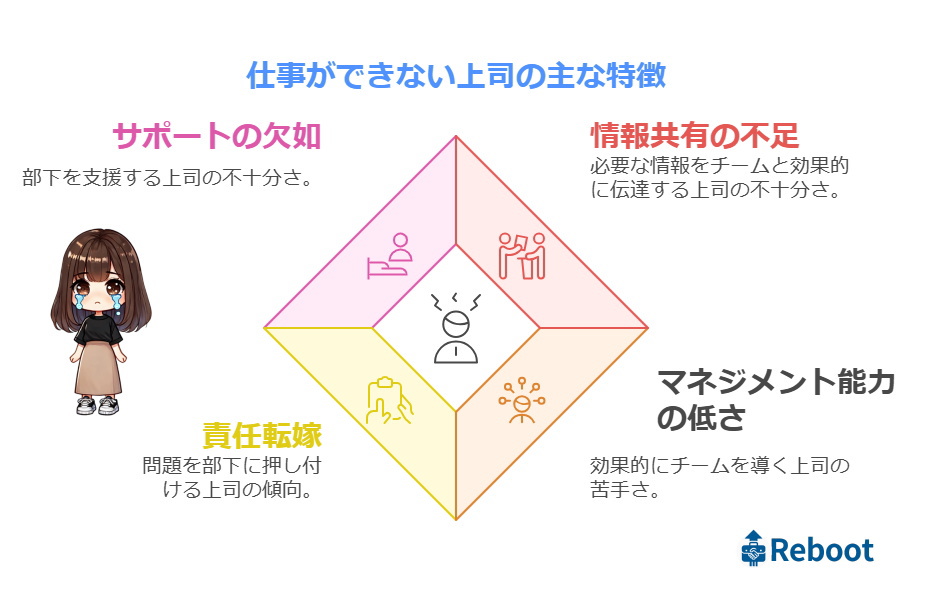

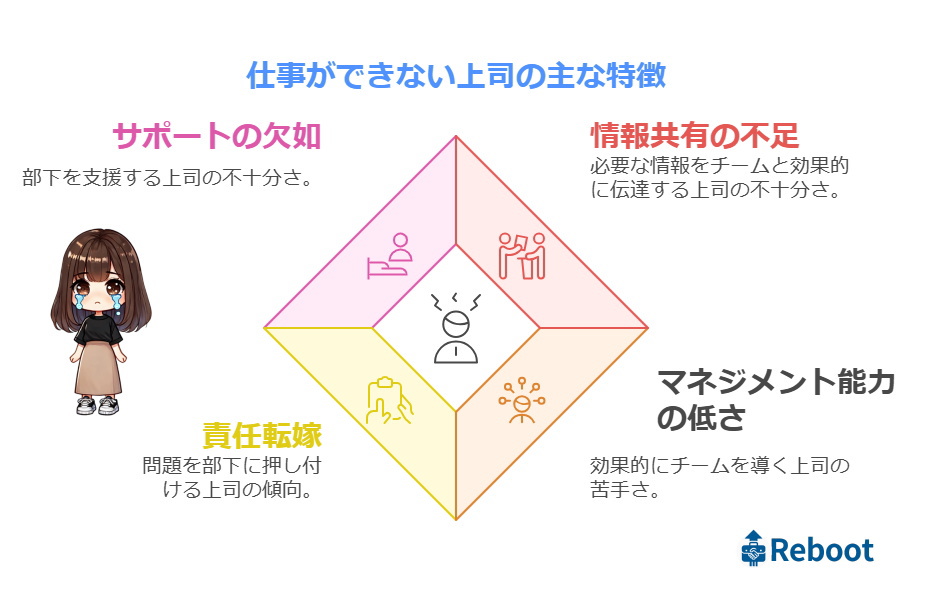

仕事ができない上司の主な特徴

「困った上司の特徴」を理解することで、具体的な対処法を考えやすくなります。

以下に、仕事ができない上司によく見られる4つの特徴を解説します。

それぞれの特徴に対する影響や背景も掘り下げていきます。

- 情報共有が不足している

- マネジメント能力が低い

- 責任を押し付けがち

- 部下をサポートしない行動

行動パターンを把握して対策を練りましょう。

情報共有が不足している

特徴

上司が必要な情報を部下に適切に伝えられない場合、業務がスムーズに進まなくなります。

たとえば、会議の結果や重要な指示を共有せず、部下が後から困るケースが多いでしょう。

背景と理由

自分のスケジュールや業務を優先し、部下の必要性を考慮していない。

情報の重要性を十分に理解していない場合が多い。

影響

情報共有の不足は、部下のストレスを増大させ、成果の質を下げる原因となります。

対処法

上司に確認を求める際、具体的な質問をする(例:「次の会議の議題を教えていただけますか?」)。

必要な情報を自分で収集する方法を確立します。

情報不足の上司は円滑なコミュニケーションが鍵です。

マネジメント能力が低い

特徴

部下の管理やモチベーション向上ができない上司は、職場全体の雰囲気を悪化させがちです。

指示が曖昧で、部下に過度な業務を押し付けてしまうこともあります。

背景と理由

昇進が早すぎてスキルが追いついていない場合が多い。

人間関係の構築に時間を割かないタイプの上司である可能性がある。

影響

部下は、適切な指導を受けられず、キャリア成長の機会を逃すことがあります。

また、業務の効率が下がることで、チーム全体が迷惑を被るでしょう。

対処法

上司の指示を明確化するよう心がける(例:「このタスクの期限はいつですか?」)。

必要であれば、上層部や他部署に相談してサポートを得る。

マネジメント能力が低い上司は、改善のポイントを探りましょう。

責任を押し付けがち

特徴

何か問題が発生すると、つい部下のせいにしてしまう上司がいます。

このような態度は、部下のモチベーションを低下させるだけでなく、職場の信頼関係を壊す原因になります。

背景と理由

自分の立場を守ることを優先し、責任を負いたくない心理が働いている。

評価制度が成果主義に偏り、責任回避を促す構造になっている職場が多い。

影響

部下が責任を一方的に押し付けられることで、職場に不満が蓄積し、離職率が高くなる可能性があります。

対処法

記録を残しておく(例:メールやメモで上司の指示内容を明確化)。

上司の行動を冷静に観察し、必要であれば第三者に相談する。

「記録」は最大の対処法ですよ。

部下をサポートしない行動

特徴

部下の悩みや課題に耳を傾けず、サポートを怠る上司がいます。

このタイプの上司は、自分の業務に集中しすぎて部下を放置してしまう傾向があります。

背景と理由

サポートに必要な時間やエネルギーを「無駄」と感じている可能性があります。

部下の能力を過信している場合が多い。

影響

部下が孤立し、職場でのストレスが増加します。

また、業務の質が低下し、チーム全体のパフォーマンスに悪影響を与えることになります。

対処法

明確なサポートを求める(例:「このタスクについてアドバイスをいただけますか?」)。

他の部下と連携し、チーム全体でサポート体制を整える。

「部下が孤立しないために」サポートを得る工夫を考えましょう。

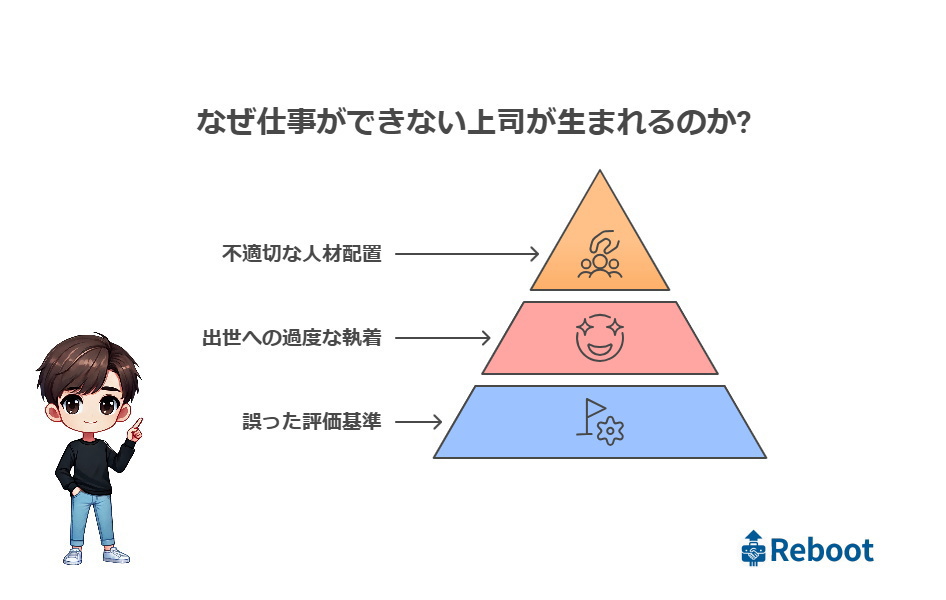

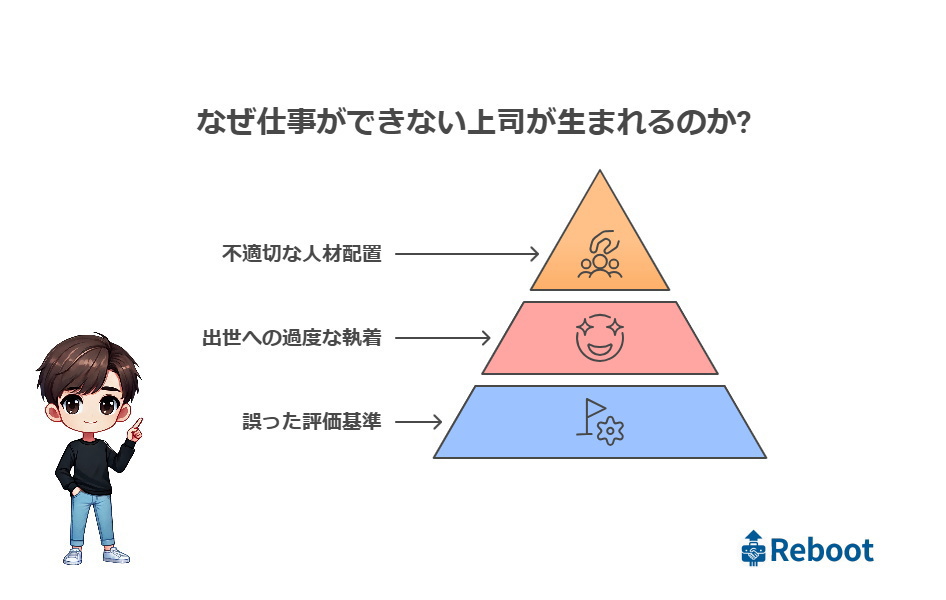

なぜ仕事ができない上司が生まれるのか?

仕事ができない上司が職場に存在する背景には、いくつかの構造的な問題があります。

「なぜこんな上司が?」職場の問題点を深掘りしてみましょう。

理由①職場の評価基準

まず、職場の評価基準が業績や成果に偏っていることが挙げられます。

このような環境では、部下を適切に指導したりチームを管理するスキルが軽視され、数字だけを達成した人が昇進するケースが多くなります。

結果として、マネジメント能力に欠けた上司が誕生してしまうのです。

上司というより環境がダメかも??

理由②出世を優先する

出世を優先する人が管理職に就くことも、問題の一因です。

このタイプの上司は、自分の評価を守ることに重きを置きがちで、部下やチームの成長に関心を持たないことが多いです。

こうした態度は部下との信頼関係を損ない、職場全体の士気を低下させる結果を招きます。

「出世だけを追い求めた結果」利己的な考え方が生まれるんですね!

理由③人材配置のミスマッチ

最後に、人材配置のミスマッチも大きな要因です。

適性を考慮せずに管理職に昇進させることで、マネジメントに向いていない人がリーダーとなり、チーム全体に悪影響を与える場合があります。

このように、仕事ができない上司が生まれる背景には、職場の評価や文化、人材配置といった複合的な問題が関係しています。

「適材適所が大事!」配置のズレをどう解消するか考えます。

仕事ができない上司への具体的な対処法

仕事ができない上司に対するストレスは、多くの部下が抱える共通の悩みです。

しかし、適切な方法を用いることで、職場環境を改善し、ストレスを軽減することが可能です。

ここでは、具体的な対処法として「上司とのコミュニケーション術」「ストレスを減らす行動」「職場環境の改善策」の3つを解説します。

- 上司とうまく付き合うためのコミュニケーション術

- ストレスを減らす3つの行動

- 職場環境を改善するための具体策

「対処法はあるの?」ストレスを軽減するための行動を探ります。

上司とうまく付き合うためのコミュニケーション術

上司と円滑なコミュニケーションを取ることは、職場でのストレスを減らす鍵です。

仕事ができない上司でも、以下のポイントを意識することで、うまく付き合うことができます。

「苦手な上司とも円滑に!」嫌かもしれませんが、コミュニケーションを工夫しましょう。

1. 具体的な質問をする

曖昧な指示が多い場合は、「このタスクの優先順位はどうなりますか?」など、具体的な質問を心がけましょう。

これにより、業務の方向性を明確にできます。

2. 提案型のコミュニケーションを試みる

ただ指示を待つのではなく、「こう進めてみようと思いますが、いかがでしょうか?」と提案することで、上司に安心感を与え、自分の立場も強化できます。

3. 相手を立てつつ意見を述べる

上司を尊重する態度を見せながら、自分の考えを伝えることで、相手との信頼関係を築きやすくなります。

ストレスを減らす3つの行動

上司に対するストレスを感じる場合、日々の行動に少し工夫を加えるだけで、精神的な負担を軽減できます。

「ストレスを軽減する方法」実践できる3つのポイントを確認!

1. 自分の感情を整理する時間を持つ

仕事中にストレスを感じたら、昼休みや休憩時間を活用して冷静になる時間を設けましょう。

これにより、感情的な行動を避けられます。

2. 信頼できる同僚に相談する

自分だけで抱え込まず、同じ部署の同僚や周囲の人間に相談することで、問題を客観的に見つめ直せます。

3. オンとオフをしっかり切り替える

仕事が終わったら趣味や運動など、自分が楽しめる活動に集中しましょう。

これにより、仕事でのストレスを切り離しやすくなります。

職場環境を改善するための具体策

職場全体の環境を改善することは、上司との関係性を前向きに変える重要な方法です。

職場を変える具体的なアイデアを探りましょう。

1. 上層部や人事部に相談する

上司の問題が業務に支障をきたしている場合、上層部に状況を相談するのも一つの手段です。

ただし、相談の際には、具体的な事例や事実を整理して伝えるようにしましょう。

2. 業務の効率化を図る工夫をする

上司が関与するプロセスで課題がある場合は、業務を効率化する提案を行います。

これにより、上司からの信頼を得つつ、職場全体の作業負担を軽減できます。

3. 自分のスキルを高める

上司のサポートが期待できない場合でも、自分のスキルを高めることで、職場内での立場を強化できます。

これにより、将来的なキャリア形成にも役立てることができます。

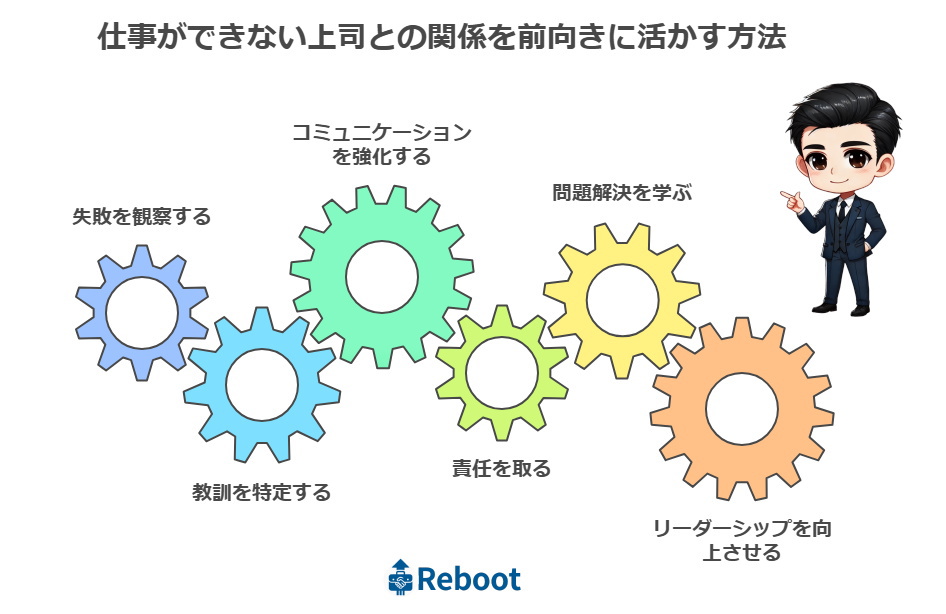

嫌な環境を前向きに活かす方法

仕事ができない上司に直面すると、部下にとってストレスの原因になりやすいものです。

しかし、そのような状況を前向きに捉えることで、自分自身の成長につなげることができます。

ここでは、上司の失敗を教訓に変える方法と、マネジメントスキルを磨く機会として活用する方法について詳しく解説します。

上司の失敗から学べる教訓

上司が繰り返すミスや、チームに悪影響を与える行動は、部下にとって重要な学びの材料になります。

例えば、上司が情報共有を怠り、プロジェクト全体が混乱に陥るケースを見た場合、それがどれほどチームに悪影響を与えるのかを目の当たりにすることになります。

このような経験を通じて、情報共有の重要性や、透明性のあるコミュニケーションの大切さを実感できるでしょう。

また、責任を部下に押し付ける上司の態度は、信頼を失う原因となります。

この行動を観察することで、リーダーシップにおいて「責任を取る姿勢」がどれほど重要かを学ぶことができます。

上司の失敗をただ批判的に見るのではなく、自分が同じ状況に置かれた場合、どうすればより良い結果が得られるかを考えることで、失敗例を教訓に変えることができます。

上司の行動を自分の糧にするのです。

自分のマネジメントスキルを磨く機会として捉える

仕事ができない上司の行動は、どのようなリーダーが望ましいかを考えるきっかけにもなります。

上司の問題点を冷静に分析し、自分がリーダーシップを発揮する場面を想像してみましょう。

そのプロセスは、将来のキャリアに役立つ重要な学びとなります。

例えば、上司が部下の意見を無視する姿勢を見た場合、部下の声に耳を傾け、適切にフィードバックを行うコミュニケーションの重要性を学ぶことができます。

また、問題が発生してもそれを避けるだけの上司を見て、問題解決能力の必要性を痛感するかもしれません。

これらの気づきを自分の行動に取り入れることで、リーダーとしてのスキルを着実に向上させることができるでしょう。

さらに、現在の職場での経験を通じて、自分に不足しているスキルや改善すべき点を明確にすることも大切です。

マネジメントスキルだけでなく、業務効率化やチームの士気を高める方法など、実践的な学びを得られる場として捉えることができます。

「自分を成長させるチャンス!」マネジメント力を伸ばしましょう。

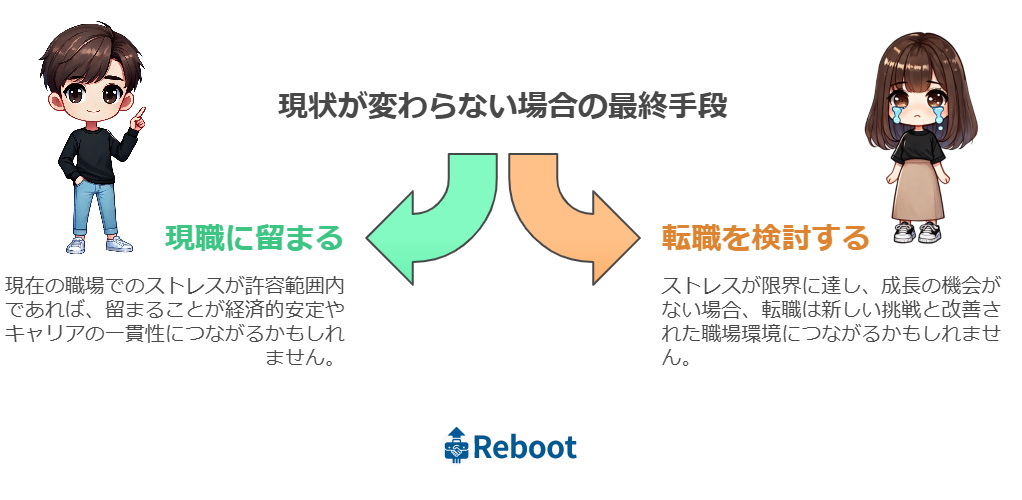

現状が変わらない場合の最終手段

仕事ができない上司に振り回され、努力を重ねても状況が改善されない場合、別の選択肢を検討することが必要かもしれません。

ここでは、今後のキャリアをどう考えるべきか、そして転職を視野に入れるべきタイミングについて解説します。

「どうしてもダメなら?」キャリアプランを再考するタイミングです。

今後のキャリアをどう考えるべきか?

現状が変わらない場合、自分のキャリアを見直すことが重要です。

まずは、現在の職場で得られるものと、失っているものを冷静に考えてみましょう。

例えば、「スキルアップの機会があるか」「将来の目標に近づける環境か」を判断材料にすると良いでしょう。

現状を変えるには、次の2つの視点で考えることが有効です。

自分の成長に繋がるかどうかを見極める

上司の指示や態度が、自分のスキルを高める妨げになっている場合、長くその環境にいることはキャリア形成に悪影響を与えかねません。

職場の文化や将来性を考慮する

会社全体のビジョンや方向性が自分の価値観と合っているかを確認しましょう。

合わないと感じる場合、それ以上の成長は難しいかもしれません。

このプロセスを通じて、現在の職場に留まるべきか、新たなキャリアを模索すべきかの判断がつきやすくなります。

「キャリアの再考が必要?」未来の方向性を見つけましょう。

転職を視野に入れるべきタイミング

状況が改善されない場合、転職を検討することは決して後ろ向きな選択ではありません。

むしろ、キャリアを前進させるための積極的な一歩です。

転職を考えるタイミングとしては、以下のような状況が挙げられます。

「転職を考えるとき?」適切な判断タイミングを知りましょう。

仕事に対するモチベーションが持てなくなったとき

上司とのやり取りが原因で、日々の仕事に対するやる気が失われている場合、その職場に留まり続けることはストレスを溜めるだけです。

明確な成長機会が見えなくなったとき

自分が目指すキャリアパスに必要なスキルや経験が得られない環境であれば、時間を無駄にしてしまう可能性があります。

体調や精神面に影響が出始めたとき

ストレスが原因で健康を損なうような兆候が出てきた場合、それ以上我慢するべきではありません。新しい環境でリフレッシュし、自分を守ることが必要です。

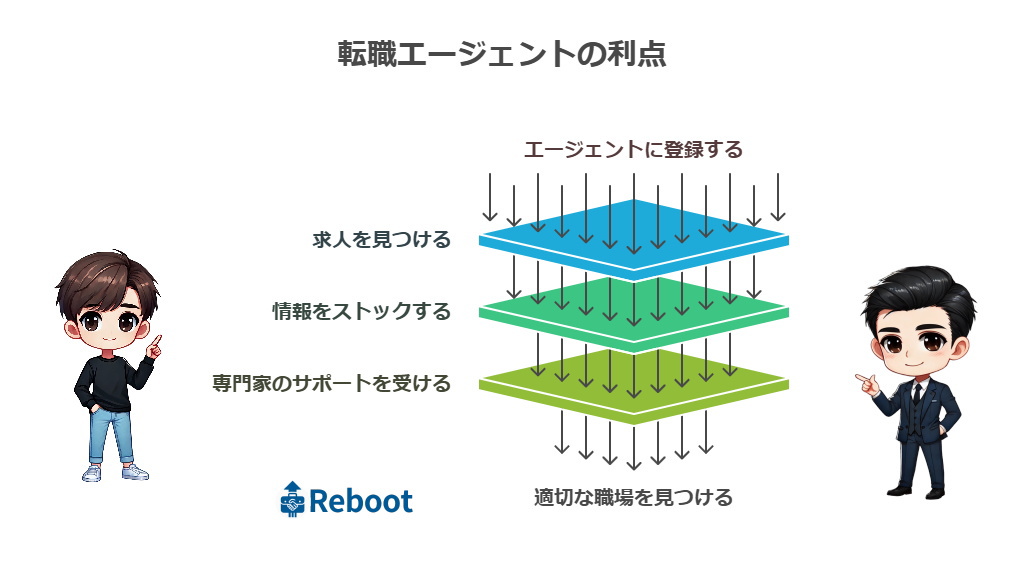

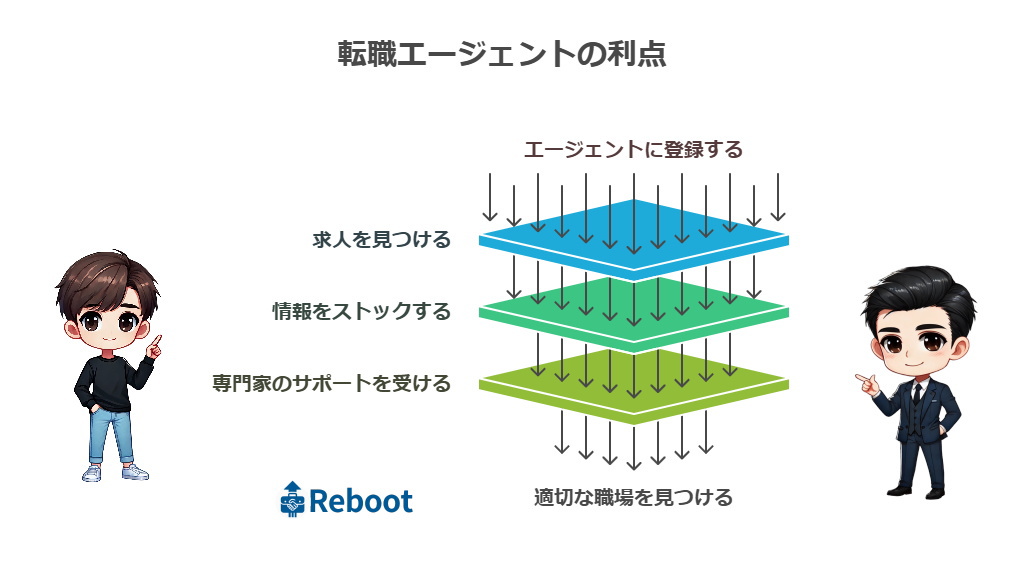

転職エージェントに登録するメリット

転職を考える際には、事前準備が大切です。

転職エージェントに登録することで、自分に合った求人情報を効率的に得ることができます。

また、現在すぐに転職する予定がなくても、情報をストックしておくことで、ストレスや疲労が限界に達した際にも冷静に行動できるでしょう。

転職エージェントの利用は無料であり、条件に合った新しい求人を定期的に提供してくれるため、キャリアチェンジを考える際には非常に有効です。

さらに、プロのアドバイザーからのサポートを受けることで、自分のスキルを最大限に活かせる職場を見つける可能性が高まります。

- 自分に合った求人情報を効率的に得ることができる

- 情報をストックしておくことができる

- 条件に合った新しい求人を定期的に提供してくれる

- プロのアドバイザーからのサポートを受けられる

「エージェントを使って新たな一歩を」効率的な転職活動をサポートします!

現状に悩むなら、具体的な行動を起こそう

現状に不満を感じている場合、まずはその問題を整理し、具体的な行動を起こすことが重要です。

上司や職場環境にストレスを感じているなら、その原因を明確にし、自分がどのような環境で成長できるのかを考えましょう。

例えば、次のようなアクションが考えられます:

- 現状を紙に書き出して問題を客観視する

- 職場の改善策を提案するために上司や上層部に相談する

- 転職サイトやエージェントを活用し、新たな可能性を探る

行動を起こすことで、あなたの未来に向けた第一歩が始まります。

何もしないで悩み続けるよりも、動き出すことが重要です。

「行動が未来を変える!」小さな一歩を踏み出しましょう。

転職はあなたの可能性を広げる一歩

転職は、あなたのキャリアをリセットするのではなく、むしろ次のステージに進むためのステップです。

新しい職場では、より良い上司や職場環境、さらには自身のスキルを発揮できるチャンスが待っているかもしれません。

転職活動を進める中で、次のようなメリットを得る可能性があります:

- 自分に合った職場環境で働ける

- キャリアアップや年収アップの機会を得られる

- 新しい人間関係やスキル習得の場に出会える

転職は一見リスクがあるように感じられるかもしれませんが、事前に準備を整えれば不安は軽減されます。

転職エージェントを活用すれば、自分に最適な選択肢を見つけることができるでしょう。

エージェントのメリットを最大限活用しましょう!

最後に

現状に悩みながら立ち止まっている時間は、あなたの大切な未来の可能性を制限してしまうかもしれません。

転職は、新しい未来を切り開くための大きな一歩です。

これまでの経験を活かし、次のステージで輝くために、勇気を持って行動を起こしましょう。

「行動する勇気」と「転職で広がる可能性」を信じて、一歩前に踏み出してください。

あなたの未来には、きっと今よりも明るい選択肢が待っています!

おすすめの転職エージェント

| 公開求人数 | 507,484件 (2024年12月現在) |

| 非公開求人数 | 410,347件 (2024年12月現在) |

| 年間登録者数 | 130万5,000名 (2022年4月~2023年3月) |

リクルートエージェントは、株式会社インディードリクルートパートナーズが運営する、日本最大級の転職支援サービスです。

幅広い年代や職種の方が登録しているため、初めての転職はもちろん、中堅や管理職層の方も安心して利用できます。

RGF(リクルート・グローバル・ファミリー)というグローバル展開する企業の採用活動の支援するサービスもあります。海外勤務に興味がある人にもおすすめです。

また、全国どこに住んでいても利用できるので、安心して転職活動を進められます。

職種や業界を問わず幅広い求人に対応しており、特定の業界で経験が必要な場合でも、豊富なデータベースからぴったりの求人を提案できます。

その他、マイページでは、非公開求人の一部を検索できる機能があり、自分で気になる求人を探して応募のサポートを依頼することができます。