20代で複数回転職している人にとって、「2回以上の転職は不利なのでは?」という疑念が頭をよぎることもあります。

しかし、実際には20代はキャリア形成の重要な時期であり、適切なタイミングでの転職は、大きなチャンスとなります。

この記事では、20代での転職を成功させるためのコツを5つ紹介します。

転職を考えている方にとって、役立つ情報を提供できればと思います。

新たな挑戦に向けて、一歩を踏み出しましょう。

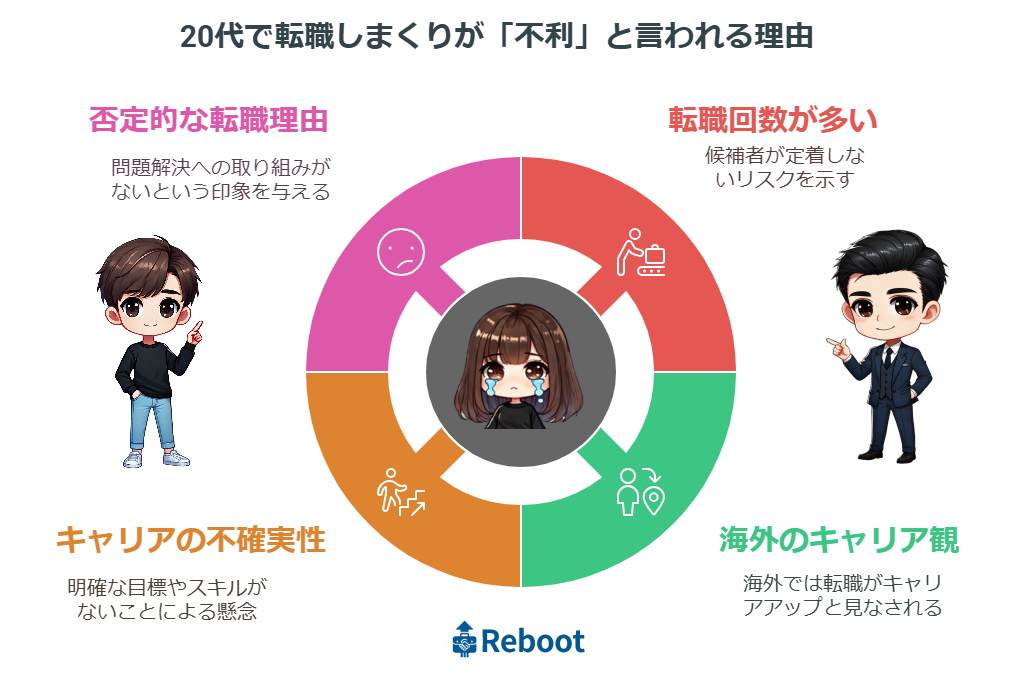

20代で転職しまくりが「不利」と言われる理由

20代はキャリア形成が重要な時期であり、初めての転職は新しい仕事への挑戦としてポジティブに受け止められることが多いです。

しかし、2回以上の転職となると「またに辞めるのでは?」という思い込みから、企業側の評価が厳しいこともあります。

このような状況で、なぜ2回以上の転職が「不利」と言われるのか、その理由を詳しく見ていきましょ

う。- 企業が感じる「リスク」とは?

- 20代の平均的な転職回数と比較してどうなのか?

「転職が多いと不利なの?」気になる真相を解説!20代ならではの転職戦略を考えましょう!

企業が感じる「リスク」とは?

企業は就職(新卒・中途)に関して、多大なコストをかけています。

求人広告費、就職セミナー、担当者の時間、新入社員の研修コストなどを考慮すると、内定から一人前の戦力になるまでには相当な投資が必要です。

20代で2回以上の転職をする人に対して、「すぐ辞める可能性がある」と思われると、この投資が無駄になるリスクを企業は大きく感じます。

「転職が多いとリスクって言われるけど、どうして?」企業の視点を知って対策を考えましょう!

20代の平均的な転職回数と比較してどうなのか?

厚生労働省のデータや調査によると、20代の転職回数は1回程度です。

これは、新卒入社後に一度転職し、そのまま継続する人が多いためです。

2回目の転職を考える人はこの回数を上回るため、「転職回数が多い」という印象を持たれることが一般的です。

「みんな何回くらい転職してるの?」気になる平均回数をチェック!

「多い」と思われることの背景

担当者は、過去の経験をもとに「転職回数の多い人=定着しにくい」という考え方をします。

特に新卒入社後の20代の転職は、その傾向が強いのです。

海外との比較

一応、海外では20代で複数回転職することがキャリアアップの前提とされていることが多いです。

しかし、日本ではまだ「転職回数が多いこと=リスク」という考え方が根強いため、採用の際には慎重になることが多いのです。

不利になりやすい問題

「目的が定まっていない」「転職理由がネガティブ」といった課題があるとき、不利になりやすいです。

目的が定まっていない

「仕事は何をしたいのか」「どんなスキルを伸ばしたいのか」といったキャリアの軸が不明確だと、面接時に話ができません。

担当者からは「目標がない転職をしている」という印象を与え、マイナス評価になりがちです。

例:「前の仕事が合わなかったから」という理由で転職を繰り返しているとき、担当者は「次の仕事でも同じ理由で辞めるのでは?」と思います。

転職理由が否定的

例えば、「人間関係がとても嫌だった」「仕事がつらかった」といったネガティブな理由を先に出してしまうと、担当者に「問題を解決する努力をしない人」という印象を与えてしまいます。

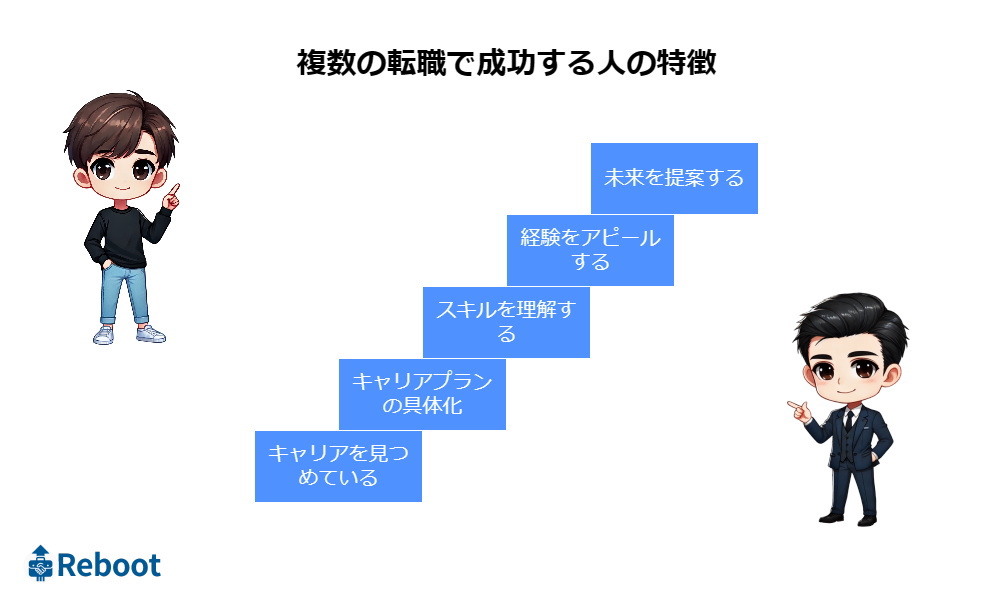

複数の転職で成功する人の特徴

20代で複数の転職を成功させるためには、いくつかの共通する特徴があります。

これらの特徴を持つ人は、転職理由や将来の方向性をしっかりと整理し、採用担当者に対して力のあるアピールができています。

では、具体的にどのようなポイントが成功に繋がるのかを見ていきましょう。

- 将来を常に考えている

- 企業採用に必要なスキルや経験をアピールできる

- 転職活動中の悩みを冷静に対策する

「転職成功の秘訣って?」ポイントを押さえて成功への道を見つけましょう!

将来を常に考えている

「将来をどう見据える?」未来を描く力が成功のカギです!

転職を「将来性を考える良い機会」として利用する

成功する人は、転職をただ会社の変更と考えるのではなく、将来性を考える良い機会として捉えています。

過去の経験を振り返り、これまでの強みや弱みを冷静に分析することで、将来の目標をはっきりしていきます。

具体例:

「次の仕事ではリーダーシップを発揮したい」という目標を持つ。

「ITスキルを使用し、業務効率化を目指す」など、具体的なビジョンを描きます。

プランの具体化

成功する人は、長期的な仕事のプランを描き、それをベースに次の転職先を選びます。

例:「30代までに管理職に就きたい」「専門スキルを磨いてフリーランスになりたい」といった目標を持ち、どちらかに向けたステップを積み上げていきます。

企業採用に必要なスキルや経験をアピールできる

「採用で求められるスキルって?」効果的なアピールポイントを見つけましょう!

採用企業が求めるポイントを理解する

成功する人は、応募先の企業がどのようなスキルや経験が欲しいか事前に調査しています。

その上で、過去の仕事の実績や経験がどのようなものなのかを明確に伝えることができます。

例:「前職では業務効率化を図り、〇%の生産性向上を実現しました」といった具体的な数字を用いた実績。

「今、自分にできること」を具体的に提案する

会社が重視するのは「即戦力」になれるかです。

成功する人は、過去の経験だけでなく、転職先で「何を貢献できるか」を具体的に提案します。

例:「このポジションでは〇〇を実施して貴社の成長に貢献します」という未来志向のアピール。

転職活動中の悩みを冷静に対策する

「悩みが多い転職活動をどう乗り越える?」冷静な対策で不安を解消!

悩みを整理して優先順位をつける

転職活動中に感じる悩みを整理し、優先順位をつけて一つずつ対処する力が重要です。

例えば、「技術不足」と感じた場合には、転職活動と並行して技術アップを行って行動することが有効です。

具体的な対策:

資格やオンライン講座で補う。

面接練習を行い、不安を解消する。

冷静な視点で転職活動を進めます

感情に流されず、冷静に己と向き合える人は、面接でも説得力のある回答ができます。

不安を抱えながらも計画的に行動することで、企業に対する信頼感を高めることができます。

ポイント:

「自分に合った会社を見つけるためには焦らず行動する」という姿勢を持つ。

ネガティブな感情をコントロールし、前向きな印象を抱く。

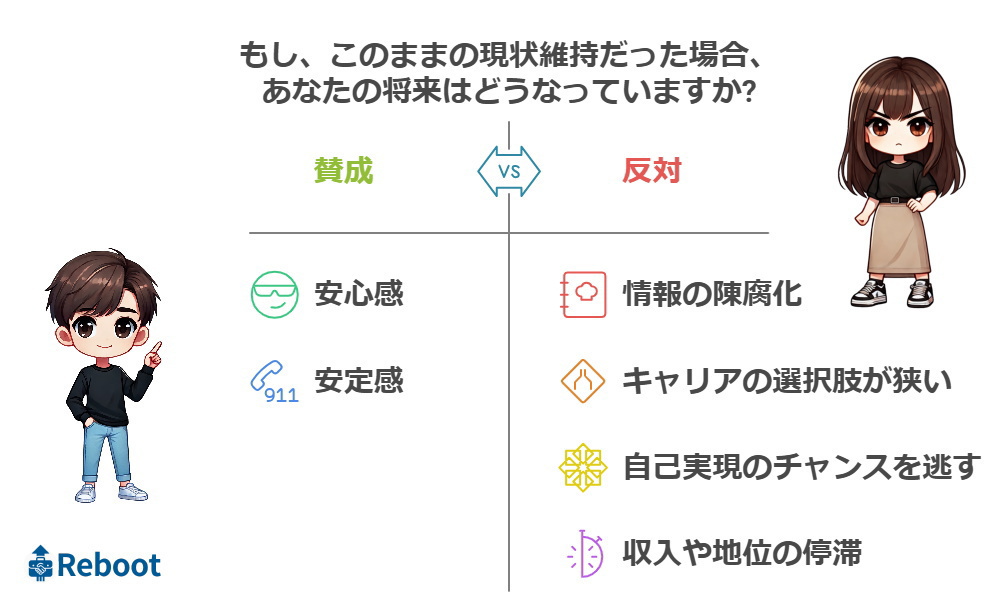

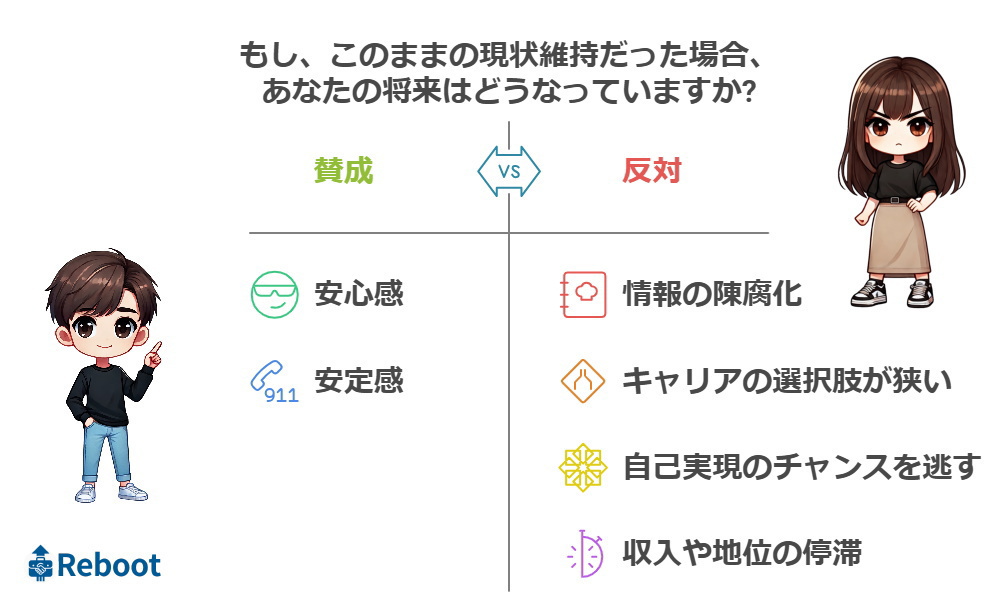

もし、このままの現状維持だった場合、あなたの将来はどうなっていますか?

現状を選択することは、短期的には安心感や安定感を得られます。

しかし、長期的には大きなリスクを伴う可能性があります。

特に20代は将来の基盤を築く重要な時期です。

この時期に現状に留まり続けると、数年後に次のような問題に悩まされるかもしれません。

- 情報の陳腐化

- 仕事の選択肢が狭い

- 自己実現のチャンスを逃す

- 収入や地位の停滞

「現状維持で大丈夫?」未来のリスクとチャンスを一緒に考えましょう!

情報の陳腐化

社会の変化は年々加速しています。

同じ仕事を続けていても、情報が時代に合わなくなるリスクがあります。

特にITや技術マーケティングなどの変化が激しい分野では、現状維持が「技術後退」を意味することもある。

「情報が古くなるとどうなる?」時代に合ったスキルを常に身につけましょう!

仕事の選択肢が狭い

新しい経験や挑戦を恐れることで、仕事の幅を広げる機会を得る可能性があります。

現状に安住している間に、より成長できる立場や他の人に取られてしまうかも知れません。

「選択肢を広げるには?」新しい経験を積むことで未来が変わります!

自己実現のチャンスを逃す

現状維持は「安心感」を与えますが、「やりがい」や「自己実現」を提供するわけではありません。

20代は、挑戦することで新しい可能性の気づき、自己成長を上回る絶好の時期です。

この時期に行動を起こさないと、「あの時動いていれば…」と後悔することがあります。

「自分を活かすチャンスを逃さない!」今こそ挑戦する時です!

収入や地位の停滞

昇進や昇給のチャンスも、変化を求めない姿勢では限定されたものになりがちです。

特にキャリア初期は、経験を重ねながら自分の価値を高めることが大切です。

「収入やキャリアが停滞していませんか?」成長を意識した行動が大切です!

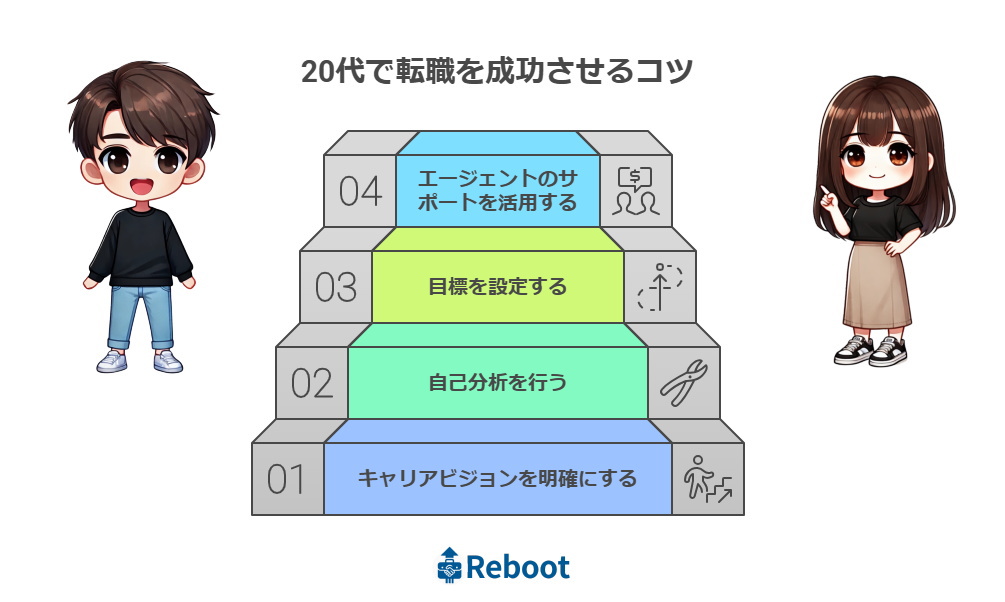

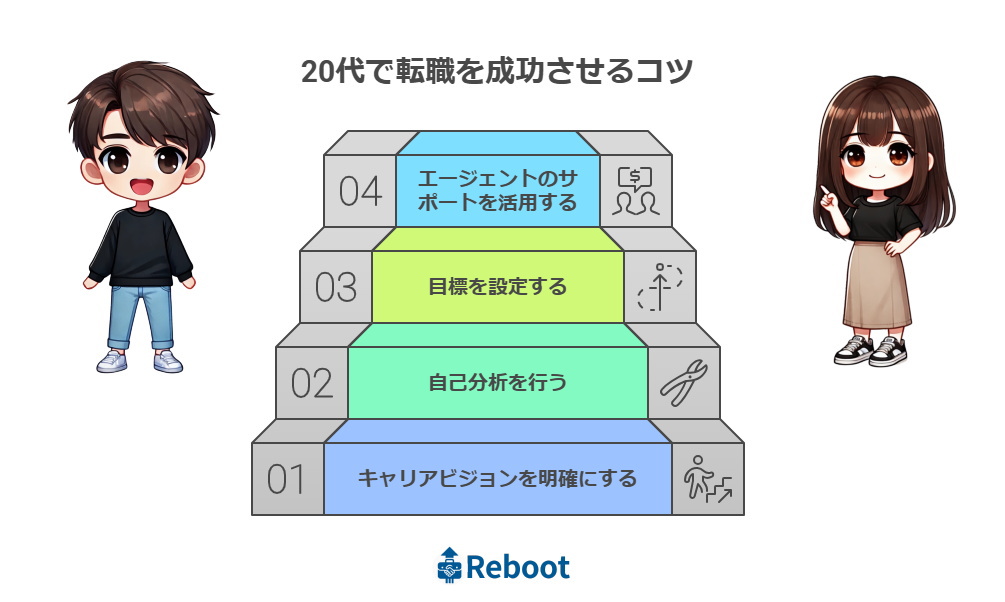

20代で転職を成功させるコツ

転職を成功させるためには、計画的に行動し、しっかりと準備をすることが必要です。

以下のコツを実践することで、理想のキャリアを築くチャンスを掴みましょう。

- 理想を具体化する

- 自己分析を深める

- 短期・中期・長期の目標を設定する

- 転職エージェントを利用する

「転職を成功させたい!」この記事で具体的な方法を見つけましょう!

理想を具体化する

「何をしたいのか」「どんなことを身に着けたいのか」を考えることがキャリア目標を明確にするために始まります。

漠然とした目標ではなく、具体的なビジョンを描きましょう。

具体例:

「営業部のリーダーになりたい」→リーダーシップや営業スキルを重視して将来的に磨く必要がある。

「ITの世界でAI開発に取り組みたい」→プログラミングやデータ分析のスキルを身につける計画を立てる。

「理想を形にするには?」具体的なビジョンを描いて行動に移しましょう!

自己分析を深める

これまでの経験を振り返り、得意分野や、やりたいことを明確にすることが重要です。

例えば、職務経歴をリストアップし、それぞれの経験から得たスキルや成果を分析してみましょう。

「自分の強みを見つけたい!」過去を振り返り、アピールポイントを探しましょう!

短期・中期・長期の目標を設定する

キャリア目標を明確にするためには、短期(1年)、中期(3年)、長期(5年以上)の目標を設定することが効果的です。

例:

短期:新しい先で〇〇を学ぶ。

中期:管理職に昇進する。

長期:特定の分野でスペシャリストとして認知される。

「目標設定の仕方は?」短期から長期まで計画的に進めましょう!

転職エージェントを利用する

転職エージェントは、限定求人を提供するだけではなく、履歴書や職務経歴書の添削、面接練習、条件交渉など、広範囲にわたるサポートを行います。

特に20代のサービスは、ポテンシャル採用を狙えることが多いため、有効利用する方向が重要です。

「エージェントとの付き合い方は?」効果的な使い方を知りましょう!

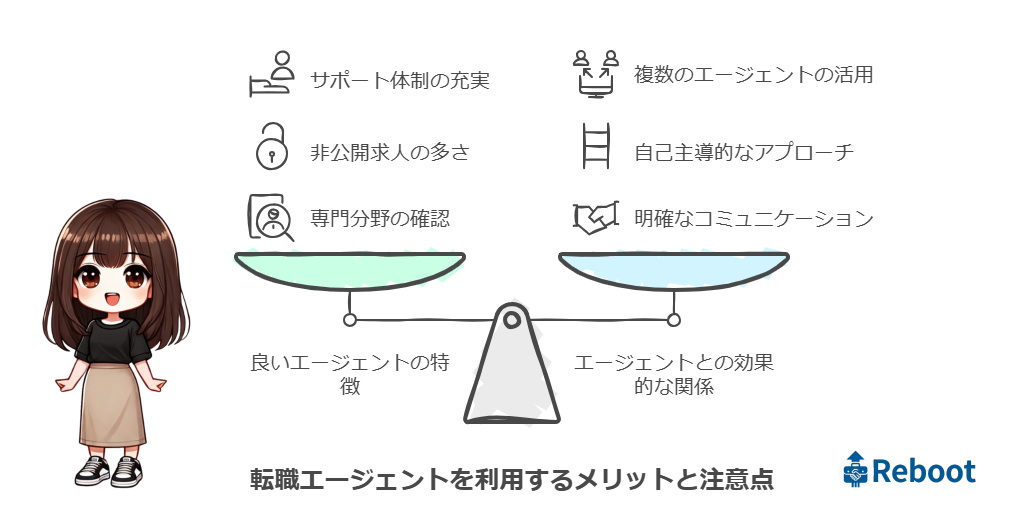

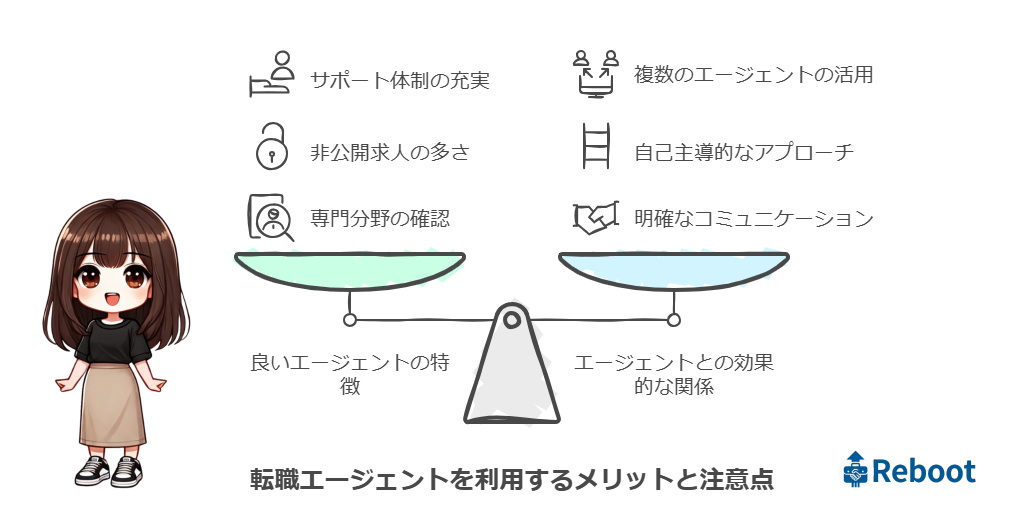

転職エージェントを利用するメリットと注意点

転職活動を成功させるために、転職エージェントは非常に有効です。

しかし、エージェントを利用するために適切な選択や相談方法を知る必要があります。

ここでは、「良いエージェントを選ぶ基準」と「相談時の注意点」を深堀りして解説します。

- 良いエージェントを選ぶための基準

- 転職エージェントと相談する際の注意点

「エージェントを使うとどうなる?」メリットと注意点を徹底解説します!

良いエージェントを選ぶための基準

「良いエージェントを見つけたい!」選び方のポイントをチェック!

1.得意分野を確認する

転職エージェントには、それぞれ得意分野があります。

希望する業界や特定に特化したエージェントを選ぶことで、より適切な会社を紹介してもらえる可能性があります。

2. 非公開求人の多さ

良いエージェントは、一般には公開されない「非公開求人」を多く保有しています。

これらは競争が少なく、条件が良い場合が多いので、選ぶ際のポイントです。

3.サポート体制の充実

優秀なエージェントは、求人紹介だけでなく、履歴書や職務内容添削、面接対策、キャリア相談といったサポートも充実しています。

これらのサービスがどれだけ手厚いかが基準の一つです。

4.コミュニケーションの質

エージェントとの交渉がスムーズで、親身になって相談に乗ってくれるかも重要です。

条件を正確に考え、それに合った提案をしてくれるエージェントを選びましょう。

最初の面談の時に、当事者が自分の話をどれだけ深く聞いてくれるかを確認してください。

5. 口コミや評判を参考にする

インターネットの口コミサイトや転職体験談を参考にすることで、実際に利用した人の感想を知ることができます。

ただし、そのまま意見に左右されず、総合的な判断をすることが大切です。

転職エージェントと相談する際の注意点

1.要望を確認する

転職エージェントは、求職者の希望をベースに仕事を提案します。

そのため、条件(勤務地、給与、ライフワーク等)を明確に伝えることが重要です。

段階的な要望より、具体的な要望を伝える(例:「プログラマー」「月収30万円以上」など)。

優先順位をつけて伝える(例:「勤務地よりも仕事の内容を重視したい」)。

2.エージェントに依存しすぎない

エージェントが紹介してくれる求人だけを頼らず、自ら求人を探したり、企業研究を行ったりすることも大切です。

エージェントはサポート役であり、自分のキャリアの主体は自分あることを意識しましょう。

3. 複数のエージェントを利用する

一つのエージェントに絞らず、複数のエージェントを利用することで、多様な求人やサポートを受けることができます。

ただし、同じ企業に重複して応募することを恐れるため、各当事者との関係を整理してみましょう。

4. 断るべき時は明確に断る

エージェントからの提案が自分に合わない場合、不快な態度を取らず、きちんと断ることが重要です。

断る際は、理由を伝えることで、次回以降の提案が自分の要望に近くなる可能性があります。

例:「勤務地が遠い」「希望のスキルが活けない」など、具体的な理由を伝える。

5. エージェントと相対関係を築く

エージェントは、求職者との関係を重視します。

連絡を慎重に取り、前向きな態度で接することで、より良い提案をしてもらえる可能性が高くなります。

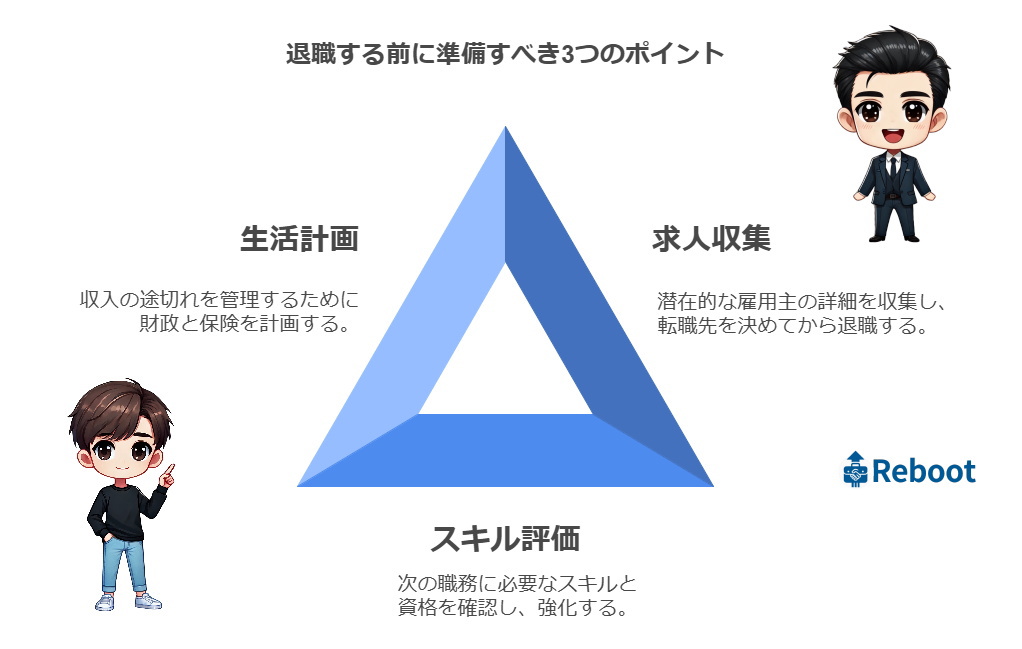

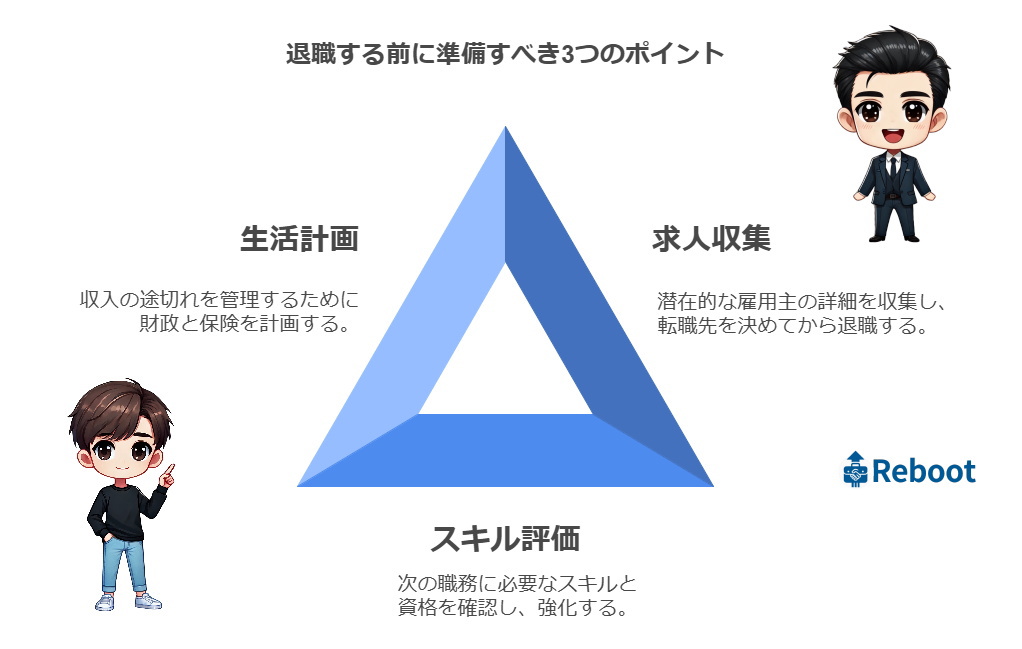

退職する前に準備すべき3つのポイント

退職を考えるとき、多くの人が「次のステップはどうすればいいのだろう?」と悩むものです。

しかし、準備をしっかり整えることで、退職後の不安を最小限に抑え、スムーズに新たなキャリアに向かうことができます。

ここでは、退職前に必ず押さえておきたい3つの重要なポイントを解説します。

これらを実践することで、安心して次の一歩を踏み出せるでしょう。

「退職前に準備は万全ですか?」不安を減らすための重要ポイントを確認しましょう!

1.情報の収集

次の職場のリサーチは徹底的に

次の仕事を決めずに退職することはリスクが高く、経済的な不安やキャリアの空白期間を生む可能性があります。

転職活動中に候補企業の情報をしっかりと収集し、自分に合った企業を選ぶことが重要です。

- 転職サイトやエージェントを活用し、複数の求人を比較する。

- 業界や企業の口コミサイトで内部事情を調べる。

- 面接時に職場の雰囲気や働き方について質問する。

2.スキルや実績の確認

自己分析で自分の強みを明確に

次の職場で必要とされるスキルや資格を事前に調査し、それに対して自分の強みや実績を整理しておきましょう。

これにより、転職活動中のアピールポイントが明確になります。

- 自分の職務経歴を振り返り、成果や数字を使った実績をまとめる。

- 求人票に記載された必須スキルをリストアップし、それに対する自分のスキルレベルを評価する。

- 必要であれば退職前に資格取得やスキルアップを目指す。

3.退職後の生活設計

「退職後の生活、大丈夫?」安心して次に進むための準備をしましょう!

金銭面の準備を万全に

退職後は収入が途切れる可能性があるため、生活費の備えが欠かせません。

最低でも3か月分の生活費を貯金しておくことで、転職活動中の経済的な不安を軽減できます。

- 食費、家賃、光熱費、通信費などを基に必要な金額を計算する。

- 不測の事態に備え、余裕を持った金額を貯蓄する。

「お金の備えはできていますか?」生活費を確保して不安をなくしましょう!

4.行政手続きの確認

退職後は、健康保険や年金の手続きが必要になります。

これを怠ると医療費が高額になるなど、予期しないトラブルが発生する可能性があります。

- 退職後に加入する保険(国民健康保険、任意継続保険)の違いを理解する。

- 年金は国民年金に切り替える必要があるため、早めに手続きを進める。

「退職後の手続きは済んでいますか?」忘れがちな行政手続きをしっかりチェック!

業界の選択で失敗しないための方法

業界選びは、キャリア形成において最も重要な決断のひとつです。

自分に合った業界を選ぶことで、やりがいや成長を実感できる一方、選択を誤るとミスマッチが生じ、転職を繰り返す原因にもなりかねません。

将来の可能性を広げるためにも、情報を収集し、自分の価値観やスキルに合った業界を見極めることが大切です。

以下の項目をしっかりチェックしてください。

「業界選びで失敗しないために」未来を見据えた選択をする方法を解説します!

1.仕事の将来性を徹底的に調べる

業界の成長性や市場動向を把握することは重要です。

安定した成長が見込める仕事をすることは、長期的なキャリアの安定に繋がります。

- レポートを読む:専門機関やコンサルティング会社が発行するレポートを活用する。

- ニュースや記事をチェック:トレンドや新技術のニュースを収集する。

- SNSやコミュニティ:その業界で働く人々の声が得られる。

·例:ITであれば「AIやクラウド技術が成長している」、飲食業界であれば「デリバリー需要が拡大している」などのトレンドが挙げられます。

「将来性のある仕事を選びたい!」業界の成長性を徹底調査しましょう!

2. 働き方や価値観との一致を確認する

仕事を選ぶ際に、自分のライフスタイルや価値観と向き合うことが重要です。

- 「この業界は残業が多いのか、現状のワークライフバランスが取れるのか?」

- 「チームで協力が重視される業界か、当面の個人プレーが多いか?」

具体例:

クリエイティブな仕事は完成に時間がかかる。また、納期は忙しいことが多い。

金融業界は高収入が期待できるが、プレッシャーの強い職場が多い。

「この業界、自分に合っている?」価値観に合う働き方を選びましょう!

3. 自分のスキルと経験と照らし合わせる

業界や分野に必要なものを確認し、自分がどの程度フィットするか見極めます。

- 企業のHPを読み込んで、今後必要なスキルを確認する。

- 業界で働く仲間や先輩に直接話を聞く。

- 転職エージェントに相談して市場価値を把握する。

「自分のスキルをどう活かす?」業界との相性を確認しましょう!

4.人気業界のメリットとデメリットを知る

「人気業界の真実は?」メリットとデメリットをしっかり理解しましょう!

メリット

成長性が高い:人気業界は需要が高いため、成長するチャンスが多い。

スキルアップが期待できる:競争が激しい分、新しい知識が得られる機会が多い。

社会的評価が高い: 一部の分野や分野は「憧れの仕事」として見られることが多い。

例:IT業界ではAIやデータサイエンス、ヘルスケア業界ではリモート医療の分野が急成長しており、高い評価と需要が見込まれています。

デメリット

競争が激しい:多くの求職者が応募するため、採用基準が高い場合が多い。

プレッシャーが強い:成果が求められる職場であることが多く、精神的な負荷が大きくなる可能性がある。

離職率が高い場合も:期待に応えられない場合、離職につながることも。

例:外資系IT企業では高い成果が求められ、ストレスを感じる人が多い傾向があります。

おすすめの転職エージェント

| 公開求人数 | 507,484件 (2024年12月現在) |

| 非公開求人数 | 410,347件 (2024年12月現在) |

| 年間登録者数 | 130万5,000名 (2022年4月~2023年3月) |

リクルートエージェントは、株式会社インディードリクルートパートナーズが運営する、日本最大級の転職支援サービスです。

幅広い年代や職種の方が登録しているため、初めての転職はもちろん、中堅や管理職層の方も安心して利用できます。

RGF(リクルート・グローバル・ファミリー)というグローバル展開する企業の採用活動の支援するサービスもあります。海外勤務に興味がある人にもおすすめです。

また、全国どこに住んでいても利用できるので、安心して転職活動を進められます。

職種や業界を問わず幅広い求人に対応しており、特定の業界で経験が必要な場合でも、豊富なデータベースからぴったりの求人を提案できます。

その他、マイページでは、非公開求人の一部を検索できる機能があり、自分で気になる求人を探して応募のサポートを依頼することができます。